在宁静的清晨,牡丹江市被一阵急促的警报声打破,这座位于黑龙江省东南部的城市,以其秀美的自然风光和丰富的历史文化而闻名,却未曾料到,一场突如其来的自然灾害将考验这座城市的应急能力和人文关怀,本文将详细记录并分析牡丹江刚刚发生的一场城市救援行动,从最初的灾情发现到最后的居民安置,每一个细节都彰显了这座城市在面对挑战时的坚韧与温情。

灾情初现:一场突如其来的洪水

7月23日凌晨4点,牡丹江市气象台发布紧急预警,受强降雨影响,市区多处低洼地带出现严重积水,尤其是位于城郊结合部的某老旧居民区,因排水系统老化,积水迅速上涨,威胁到近千名居民的生命安全,据目击者描述,雨势之大,如同天河决堤,街道上的车辆被淹没,只露出车顶,情况危急。

应急响应:政府与民众的迅速联动

面对突如其来的灾情,牡丹江市政府立即启动了应急预案,市长亲自坐镇指挥中心,协调各方力量,消防、武警、公安、医疗等部门迅速集结,组成了多支救援队伍,携带专业设备赶赴现场,市里通过广播、电视、社交媒体等渠道发布紧急通知,提醒市民注意安全,避免前往危险区域。

救援行动:分秒必争的生死营救

救援队伍首先抵达的是积水最严重的老旧居民区,由于道路被淹,车辆无法通行,救援人员只能携带救生艇和救生衣徒步涉水前进,他们挨家挨户敲门,疏散被困的居民,一位参与救援的消防员回忆道:“当时雨下得特别大,能见度很低,但我们心里只有一个念头——尽快把群众转移到安全地带。”

在救援过程中,还发生了一段感人的故事,一位年轻的母亲抱着刚满周岁的婴儿被困在家中二楼,当救援人员到达时,她因害怕和疲惫几乎无法站立,一名武警战士毫不犹豫地接过婴儿,将其安全转移到救生艇上,而这位母亲则紧紧抓着救援人员的衣角,泪流满面地表达感谢,这一幕成为了当天媒体争相报道的感人画面。

科学调度:高效有序的物资保障

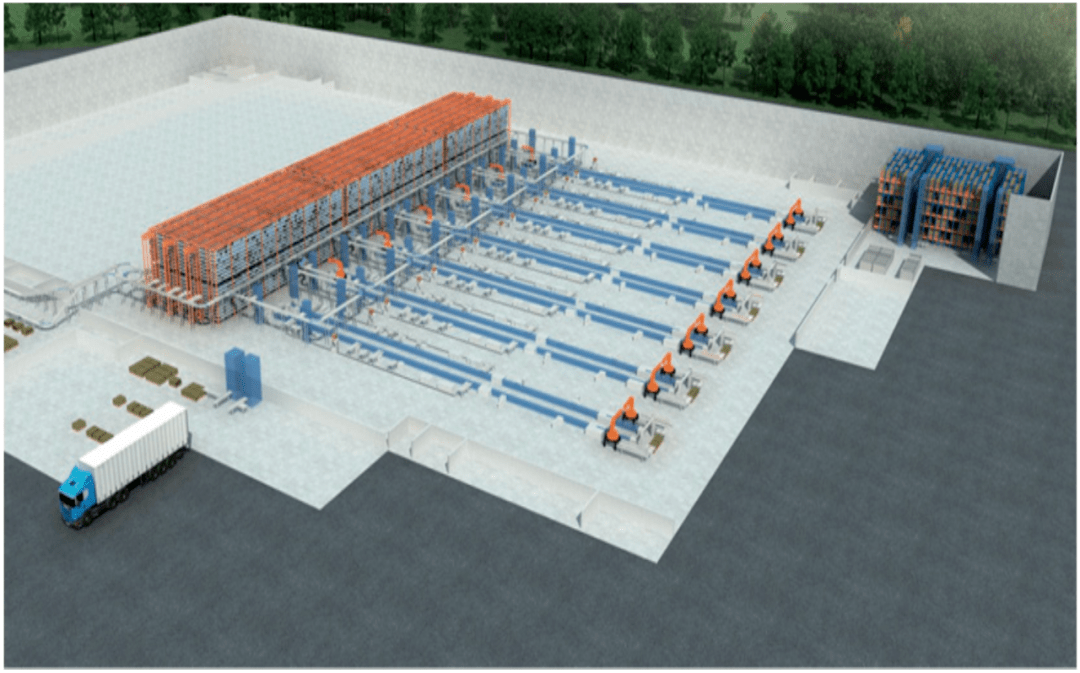

在救援的同时,市政府还紧急调拨了大量生活物资和救援物资,包括食品、饮用水、药品、帐篷等物资被迅速运送到受灾区域,为了确保物资能够准确无误地送达最需要的地方,市政府利用大数据平台进行科学调度,通过无人机和无人机热成像技术对灾区进行实时监控和评估,确保每一份物资都能发挥最大效用。

社区力量:众志成城的温暖瞬间

除了政府和专业救援队伍的努力外,牡丹江的社区力量也在这场救援行动中发挥了不可忽视的作用,许多志愿者自发组织起来,为受灾群众提供临时庇护所、热饭热菜和心理慰藉,一位名叫李阿姨的社区志愿者说:“我们虽然不能像专业人员那样救人,但至少能让他们感受到温暖和希望。”

后续安置:重建家园的希望之光

随着积水逐渐退去,牡丹江市开始进入灾后重建阶段,市政府制定了详细的重建计划,包括修复受损的公共设施、重建被毁的房屋、以及开展心理疏导和职业培训等,为了帮助受灾群众尽快恢复正常生活,市政府还设立了专项基金和就业岗位,确保他们有房可住、有业可就。

反思与展望:提升城市防灾能力的关键时刻

这场突如其来的洪水灾害也暴露了牡丹江市在防灾减灾方面的一些不足,部分老旧社区的排水系统亟待升级改造;应急预案的演练还需更加频繁和实战化;市民的防灾减灾意识也有待提高,市政府决定以此为契机,加大投入力度,全面提升城市的防灾减灾能力。

牡丹江的坚韧与温情

牡丹江刚刚发生的事,虽然是一场突如其来的灾难,但更是这座城市坚韧不拔、众志成城精神的真实写照,从政府的高效决策到民众的积极响应,从科学调度到社区力量的温暖传递,每一个环节都彰显了人性的光辉,这场救援行动不仅是对牡丹江的一次考验,更是对全国乃至全世界城市防灾减灾工作的一次重要启示——在自然灾害面前,只有团结一致、科学应对、未雨绸缪,才能更好地守护我们的家园。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 鲁ICP备09025279号-1

鲁ICP备09025279号-1

还没有评论,来说两句吧...