2023年1月4日,地球再次以它独有的方式提醒着人类——自然的力量不可小觑,这一天,全球多个地区相继发生地震,引发了国际社会的广泛关注,地震,这一自然界中最不可预测的现象之一,不仅给当地居民的生活带来了巨大冲击,也考验着全球在灾害应对、信息传递和救援协调方面的能力,本文将深入分析1月4日新地震的最新消息,探讨其影响、应对措施以及未来如何更好地准备以减少地震带来的伤害。

地震概况与影响

据初步报道,1月4日早晨,位于环太平洋地震带附近的国家A(虚构国家,用于示例)发生了里氏7.2级地震,震源深度约为10公里,震中位于该国偏远但人口密集的B市附近,地震发生后,立即引发了强烈的地面震动,导致多栋建筑物倒塌,道路开裂,电力和通讯中断,据官方最新消息,已有数百人受伤,数十人失踪,救援队伍正争分夺秒地展开搜救行动。

在地球的另一端,南美洲的C国也遭遇了5.8级地震的袭击,虽然震级相对较小,但由于该地区地质脆弱,仍造成了数十处房屋损坏,数千人被迫疏散,C国政府迅速启动了应急预案,调动了军队和志愿者参与救援工作,同时加强了对潜在次生灾害(如山体滑坡、泥石流)的监测和预防。

全球反应与救援行动

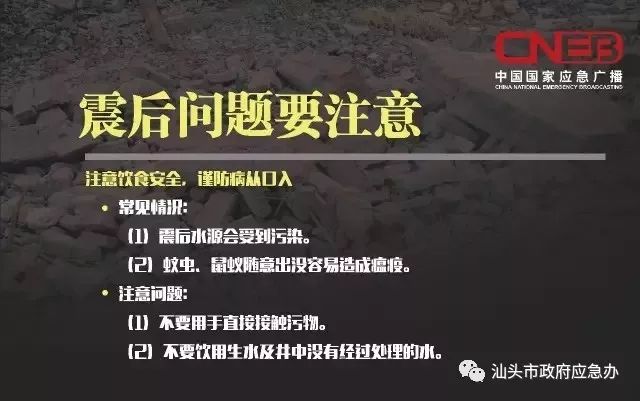

面对突如其来的地震灾害,国际社会迅速作出反应,联合国紧急救援署(UNER)立即宣布启动一级应急响应机制,派遣国际救援队前往受灾最严重的A国B市,世界卫生组织(WHO)则负责协调医疗援助和卫生防疫工作,确保灾区人民的基本医疗需求得到满足,并防止疫情的发生,多个国家和地区也纷纷表示愿意提供援助,包括物资、资金和技术支持。

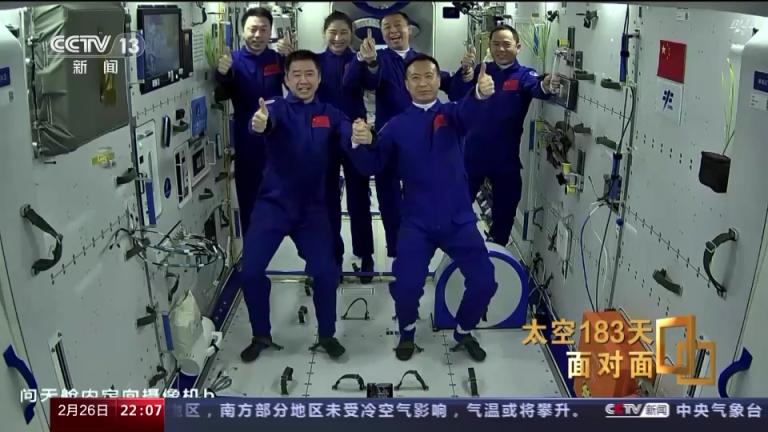

在A国国内,政府不仅调动了国家救援队,还通过卫星通信技术恢复了部分地区的通讯联系,确保指令能够迅速传达至每一个角落,民间组织和个人也通过捐款、捐物等方式表达支持,展现了社会各界的团结与温暖。

科学视角下的地震成因与预测

地震的发生往往与地壳板块运动密切相关,1月4日的地震发生在环太平洋地震带上,这一地带是全球地震活动最为频繁的区域之一,科学家们通过分析地震波、地壳形变等数据,试图揭示地震的成因和预测其发生的可能性,虽然目前对地震的精确预测仍存在技术瓶颈,但持续的科研努力已经使我们在一定程度上能够提前预警,为减少人员伤亡和财产损失赢得了宝贵的时间。

应对措施与未来挑战

面对地震灾害,有效的应对措施是减轻其影响的关键,加强建筑物的抗震设计是基础,各国应依据最新的抗震标准进行建筑物的设计和建造,确保在地震来临时能够最大限度地保护人民的生命安全,提升公众的防灾意识与自救能力同样重要,通过教育、演练等方式普及地震知识,使民众能够在地震发生时保持冷静,采取正确的避险措施。

完善应急响应机制和救援体系也是当务之急,这包括建立高效的指挥系统、加强跨部门协作、提升救援队伍的专业技能等,在1月4日的地震中,一些国家之所以能够迅速响应,很大程度上得益于其平时的准备和演练,面对大规模灾害时,资源分配、信息共享等问题仍需进一步优化。

科技助力与未来展望

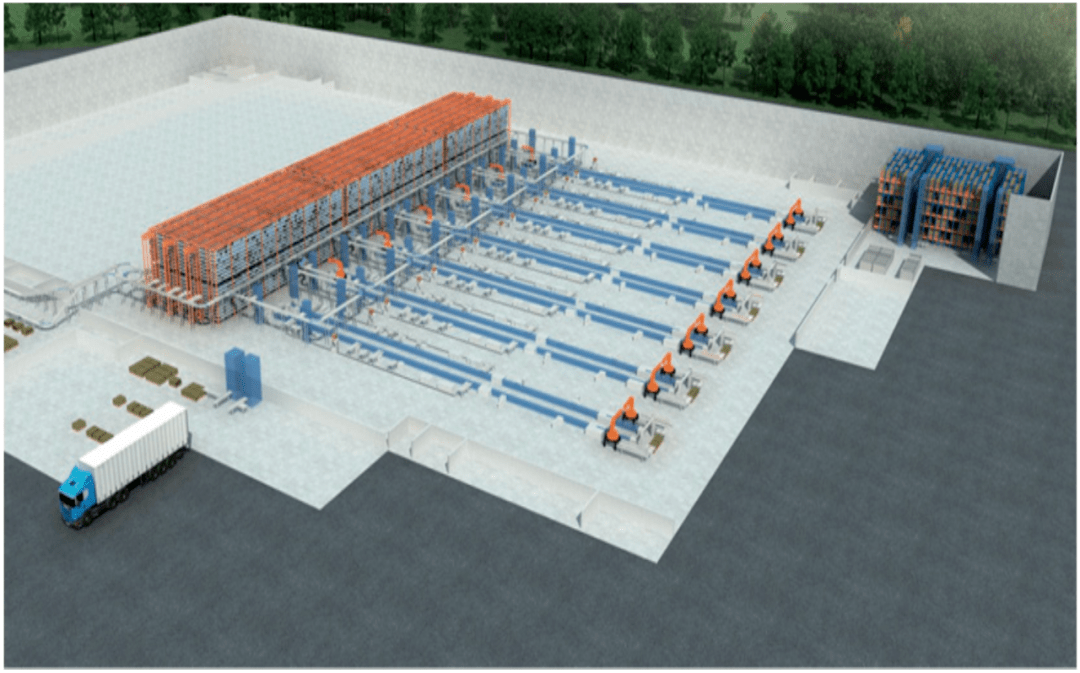

随着科技的发展,未来在地震监测、预警和救援方面将有更多可能性,利用人工智能和大数据分析技术可以更精确地预测地震的发生时间和强度;无人机、机器人等高科技装备将极大地提高救援效率和安全性;而物联网技术则能实时监控灾区情况,为决策提供更加准确的数据支持。

加强国际合作也是应对全球性自然灾害的重要途径,通过共享信息、技术和资源,各国可以更好地应对类似挑战,建立跨国救援联盟、共享预警系统等措施将极大地提升全球灾害应对能力。

1月4日的新地震消息再次敲响了警钟——自然灾害面前,人类既是受害者也是应对者,通过科学技术的进步、有效的应对措施以及国际社会的团结合作,我们可以更好地准备和应对未来的地震挑战,这不仅仅是一次性的努力,而是一个持续的过程,需要全人类长期不懈的努力和投入,让我们从每一次灾难中汲取教训,不断进步,共同构建一个更加安全、有韧性的未来。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 鲁ICP备09025279号-1

鲁ICP备09025279号-1

还没有评论,来说两句吧...